(一) 前天看了一期节目,主要讲的是释迦摩尼的经历和佛教在传播中的演变,结尾时,主持人问了这样一句话:“现今的佛教和最初的佛还有多少联系呢?”这句话让我一惊,然后问了自己两个问题,“现今的基督教和耶稣基督有着怎样的联系呢?”To what extent is Christmas still connected with Christ?” 睡觉前重温了《圣经》中关于耶稣出生的那一段故事,虽然这段故事读了很多遍,也学了很多遍,但是每次读还是会有新的体会。读到“And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.” (Luke 2:52)时蓦然起敬,不禁回问自己:” Have I made much increase in wisdom and stature? Have I grown in favour with God and man?” 从2011年11月13日第一次接触教会,这六年关于神经历过从不信到不可知到相信甚至依赖的过程,这几种感情一直在交织反复。即使从正式受洗至今已经四年半了,我还是喜欢听传教士和不同背景的教友们分享他们对于神的见证和理解,觉得每次听都有不同的感受,总会有平安的感觉。不过同样的,我也很喜欢和无神论的朋友们讨论这个问题,虽然我们站在不同的立场,但我真的很享受被逐层质疑,被用事实和逻辑来反驳的过程。也是在与后者的交流过程中,我会逼迫自己更加去思考如何从不同的立场去解释每个有争议的反驳点,然后再追问自己:“为什么在没有足够强的证据和完美的逻辑的基础上,我依然选择去相信?” 前三段比较凌乱地列了三个问题,似乎都没有好好地去解答,接下来就从最后一个问题着手来慢慢答吧。 (二) “Faith is the leap over the gap of...

似乎就要尴尬结束的一轮Job Hunt

从没想过找工作是这么难的事,第一次切实体会到毕业就失业的恐惧。 从九月份学校的TechConnect和career fair开始给大大小小的公司投了几十份简历,大多没有了下文。虽然拿到了几个大公司的面试,却也终究是技不如人丢失了机会。都说computer science和software engineering是缺口最大的职业,也是在美国最好找工作的职业,但是这一个多月以来的经历却让我开始怀疑这个论断的的片面性。 的确,在这个software as a service盈利模式快速发展的年代,越来越多的公司用几乎零边际成本的软件产业往财富五百强的方向爬行。几乎每一个传统的产业都可以有对应的互联网发展模式来获得更壮大的客户群体以及更低廉的服务生产成本。在创业公司里,基于开发软件的创业公司占了绝对的大多数。翻了翻unicorn companies list,主要产品非软件的公司寥寥无几。全面创业时代,门槛低成本低的软件开发成为了很多未曾在一个特定行业摸爬滚打多年的创业者的首选。这样想来,软件工程的缺口一定是源源不断地增长,那么寻找一份software engineering的工作的确应当不难。

想要更多的时间

这学期上六门课,每天都被作业考试quiz和project压得翻不过身,没有一刻可以停下来。只有在夜深人静失眠的时候才能停下来想一想,这一切到底是为了什么,它们对我的意义又是什么。 在Duke的一年多,我时常在想,只有我们是这样忙碌还是大家都是如此。虽然自觉学校的academic水准以及课程难度并不高,但是workload确实相当大。每个假期都会想象开学之后要认认真真做这样那样的事,到头来却连好好开个头的时间都没有。这真的不应该是理想中大学的生活方式吧。想象中,大学至少还应该有不少嬉笑打闹的时光,还应当有些抽空看看小说喝喝茶的时光。

大二开始的两段文字

(写在2017.10.13) 最近申请实习有点小迷茫,凭心而论,我在选公司的时候还是有些随波逐流的。大家现在聊天,真的是几乎每天都不离那几家最大的banks——觉得来到了假剑桥(捂脸)。看着前两届越来越多的学姐学长们(尤其是坡党)大二实习之后就毅然决然地进入金融圈子,有时真的给人一种这是唯一出路的错觉。 其实,我这个假期快结束的时候,特别想做education technology,之前看khan academy、编group小故事时我就在想能不能以后建立一个相似的平台,以类似脱口秀或是其他比较interactive and entertaining的方式来系统地解释数学里非常抽象的概念,希望可以把纯数从许多人眼里可望不可及的神台上解放下来。 在我看来,这个是非常值得做的——既因为理解纯数概念能带给人“拨开云影见日明”的快感,也因为我相信纯数的思维可以在许多领域起到变革的作用[应该远不只是现在应用最广的cryptography之类,说不定对于一些社科领域研究所用的methodology也能有所影响——a simple example is perhaps to just imagine the transformation from one social system to another as a matrix (i.e. basis transformation)? If a linear-map model is over-simplified, how about replacing it with another type of continuous map? Is it possible to find/prove an isomorphism between their underlying...

惶惶又一年

不知道是来美国读大学的人本就都是十分实际的人还是美国是一个使人变得实际的地方。再或者,大学就是一个变得实际的年纪。 心惶惶,一年又过去。要不是前几日学弟学妹来问我关于选课的事情,自己甚至都还没有意识到一个完整的年头已经过去。回想这一年,大概过得并不那么满意吧。思来索去,多半还是因为越发觉得生活漫无目的,对任何事情都提不起兴趣。没有目的的生活如行尸走肉般。 相比之前的经历,自认在Durham这个地方生活的体验并不好,不好在体验的缺失。杜克在我看来是一个非常非常村的地方。步行距离内没有商场没有影院没有好吃的中餐,甚至没有合格的理发店。地理限制在有形之中增加了娱乐的成本。周末,会有不少人选择穿梭于校区之间参加派对,或许还会疯狂地喝到酩酊大醉。这样的的娱乐方式看似更加疯狂群体化,可实际上却是最为孤独的。在这里,别人的社交生活永远不缺你一个。每到周末,喝酒开party的比比皆是,一过晚上七八点,几个主要的宿舍区总有fraternity和sorority提供酒水为压抑了一周的学生们提供一个发泄的途径。人来人去,与有过几面之缘却未曾相识的人们聊上几句,烂醉而归。不满足于酒水的则抽麻嗑药。这已经是这个死闷的城市最大的欢愉。

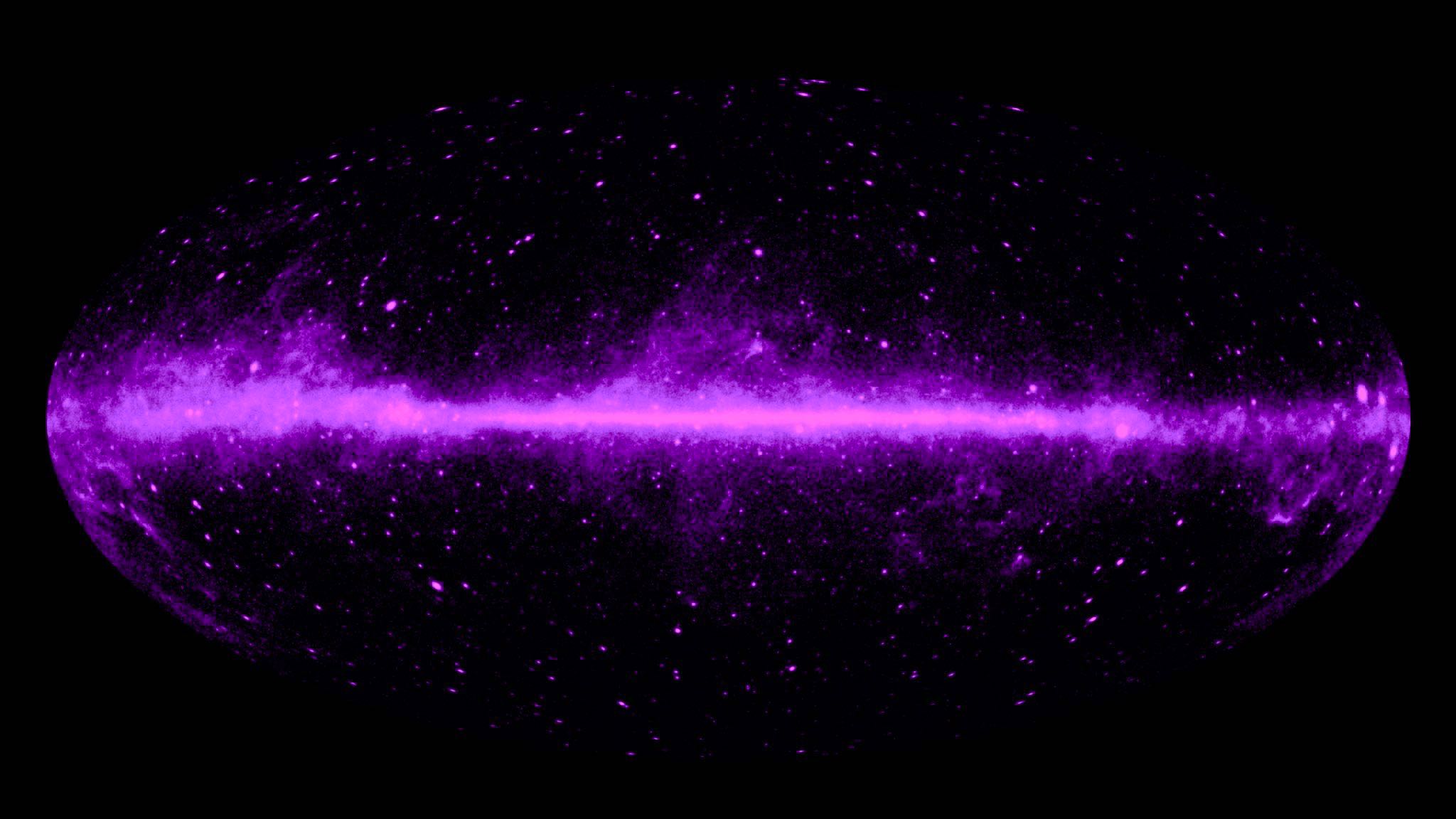

民科时间:关于暗物质和光速的猜想

Disclaimer:以下内容部分来自于一个背弃了物理的ECE学生脑洞,谨慎阅读。 最近在学校做一个关于暗物质的研究。说是研究,实际上是根据学校里一位数学教授(Hubert Bray)所提出的一个暗物质模型来设计一套星系从gas cloud形态发展成为稳定星系的模拟器。模拟器生成的结果用于和观测到的星系进行对比来验证理论是否靠谱。他的理论模型在2010年就发了paper(paper在这里),并且paper里面已经涵盖了最开始版本的模拟器生成的结果。虽然跟本文没啥大关系,但是还是根据我的理解稍微提一下这个paper大概讲了什么。这个paper大概的意思是,爱因斯坦的广义相对论模型限于当时的数学水平,选择了一个所谓torsion free的spacetime manifold来作为我们时空的性质的条件,导致暗物质无法用spacetime本身来解释,而必须依赖譬如particle theory of dark matter等把暗物质当作是particle或者field?的理论来解释。而Hubert Bray教授则去掉了torsion free这个限制(和另一个metric compatibility限制which我完全不知道什么意思),从而推导出了一套新的暗物质模型。在这个模型里,spacetime manifold 的 torsion本身可以产生一个scalar field,并且这个scalar field可以被理解成暗物质。

须知参差多态

前几天晚上,在王小波在《思维的乐趣》中读到了一句罗素的话,“须知参差多态,乃是幸福的本源。” 且不说幸福是什么,也暂不讨论幸福的本源在哪里,仅仅是“须知参差多态”这六个字,就值得聊一聊了。刚刚好奇心作怪,去网上搜了一下英文原话:“Diversity is essential to happiness, and in Utopia there is hardly any. There is a defect in all planned social systems." 不知为何,觉得中文的翻译比英文原话更有一种情怀,也更让人有几分感慨。无论是王小波还是罗素,提到这句话时,都旨在讨论多元对于社会的重要性。然而我,没有他们高屋建瓴的思考,就只能狭隘地讲讲自己最近的生活,可能连参差多态都算不上,只是说一些不一样吧。

Reasoning and Faith In Our Induction (I)

Last night I was asked to share with the investigator how I came to know that The Book of Mormon is true, a typical question which I have been asked hundreds of times. Indeed, my answer could be summarised into one sentence: I know The Book of Mormon is true because I know some parts...

思维清晰的艺术

“Since I started to collect cognitive errors, people often ask me how I manage to live an error-free life. The answer is: I don’t. In fact, I don’t even try.”

Something That Is Not David

“Since Benjamin Franklin’s kite-flying days, thunder and lightning have not grown less frequent, powerful, or loud – but they have grown less worrisome. This is exactly how I feel about my irrationality now.” As mentioned in the previous article, we are descendants of those hunter-gathers with quick thinking and fast reactions, and thus, it is...